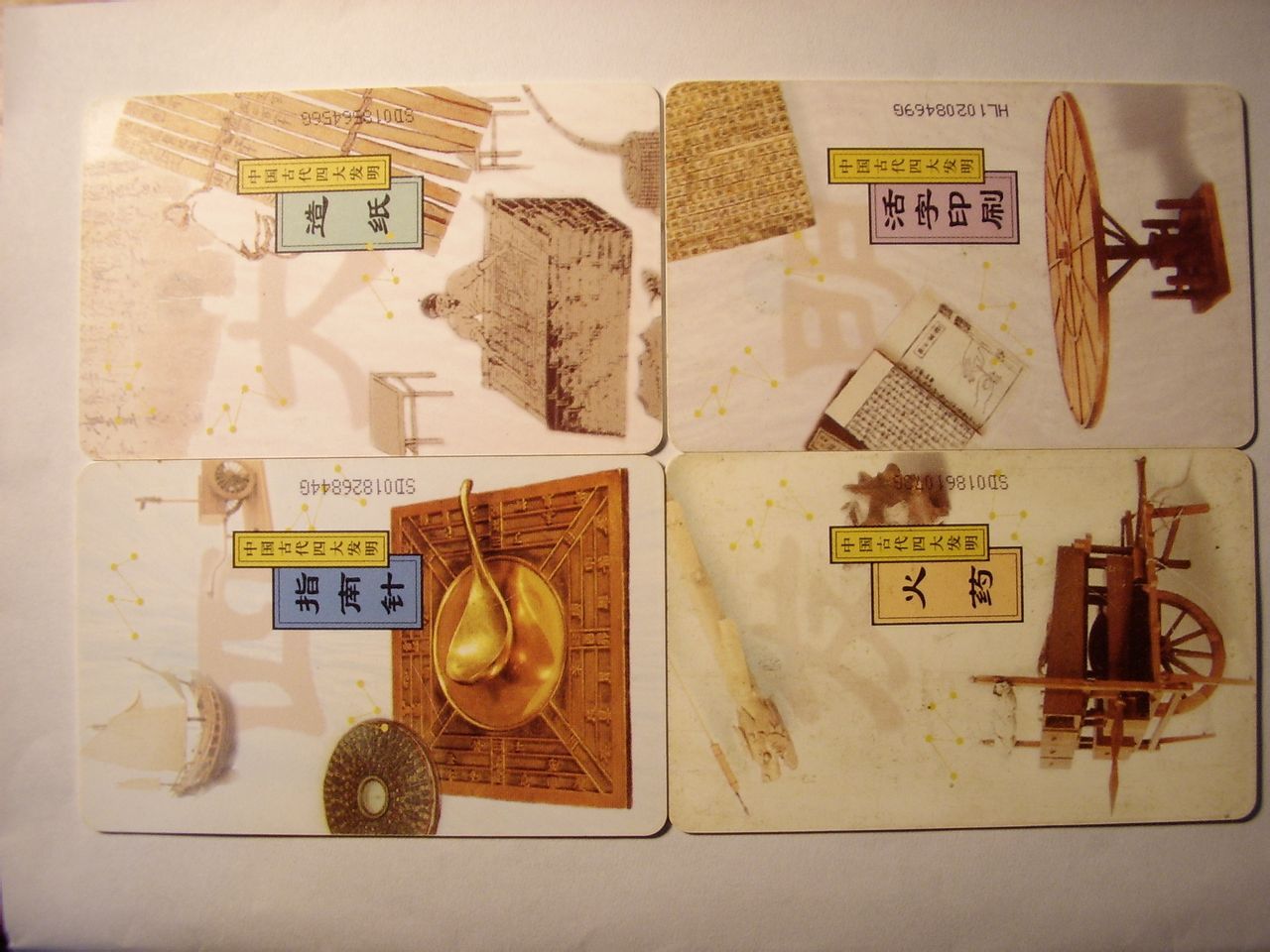

“四大发明”你了解多少?丨科学史

近日,关于我国古代“四大发明”的讨论受到公众关注。笔者认为,就这件事的源头而言,本不该有什么大的争议,即使有,也是在细节考证上的若干辨析分歧,不会到如此热闹的程度。或者说,学术圈(科学技术史研究领域)并无大的波澜,造成“墙内平静墙外闹”的一个很大因素,是因为公众对“四大发明”本身可能并不真正了解。

本文主要谈一下“四大发明”的基本事实,包括容易引发公众困惑的几个问题,以及新近一些学者相关研究的推进,兼谈一点传播和影响。需要强调的是,“四大发明”可追溯到16世纪意大利数学家卡丹指出的“三大发明”,后经英国大哲培根、美国学者卡特、英国李约瑟等人的总结和传播,已成为目前标准的“造纸术、印刷术、火药和指南针”这一说法,该说并非国人自封,而是“外来加冕”。

造纸术

造纸术的本质,如果用一句话概括说,那就是:中国人在西汉时已经发明了造纸术,该技术在以后的年代里传播到全世界。如果说不够全面的话,可以补充上:蔡伦在东汉时改进了它。

就造纸术而言,引发公众困扰与混乱的一个词是古埃及的“莎草纸”。这种“纸”出现得很早,可以追溯到5000年前,但它的确不是专业意义上的“纸”。这便要引出“纸”的定义了,不过这是一个很为难的事,因为此定义一亮相,估计要吓跑一多半的读者了,但若不给出,又讲不清楚,只有狠心抛出了。造纸史专家潘吉星认为传统意义上的手工纸是指:

“植物纤维原料经机械、化学加工后得到纯的分散的植物纤维,与水配成浆液,使其流经多孔模具帘面,滤去水后,纤维在帘面形成湿的薄层,干燥后获得具有一定强度的由纤维素靠氢键缔合而交结成的纤维薄片,具有书写、印刷和包装等用途。”

这里其实已经包含了传统手工纸的技术流程。再来看“莎草纸”的制作,它是把莎草的内径切割成细长条,然后将长条捶打、浸泡,取出后纵横交错状铺为两层,最后挤压水分、粘连在一起,干燥后抛光处理即成为“莎草纸”。这种“纸”可看作是一种人工编制(还谈不上织)物,连分散的莎草纤维都没获取,遑论其他?因此,莎草纸中的“纸”只是在一种现代书写纸的类似物意义上而指称,绝非是指传统手工造纸术中的“纸”。莎草纸与造纸术中两个“纸”的区别,就好比足球、篮球、排球与地球这两类“球”一样,形似而质不同。

现在有足够确凿的证据表明,在东汉蔡伦之前的西汉时,我国已经发明了纸或掌握了造纸术。这些证据主要是考古方面的,通过现代检测技术的分析,对这些纸张的加工工艺(即造纸术)已经有了比较充分的了解。

迄今已经在甘肃、新疆、陕西、四川、广东等地出土了西汉时的纸。这里仅说下甘肃敦煌悬泉置遗址出土的纸,该遗址一共出土460片纸,尽管从底层分布上有西汉、东汉直到西晋,但仍是汉代古纸出土最多的遗址,西汉时的古纸占了多数。南京信息工程大学李晓岑教授等对这些古纸做过考察和分析,认为这些古纸绝大多数以麻纤维为原料,较厚、表面粗糙、纤维不均匀;这些纸为浇纸法制造;在较晚的地层中发现了较薄、表面光滑、纤维分布均匀、有帘纹的古纸,这些纸为抄纸法制造。总的来说,西汉时我国已经发明了造纸术。到了东汉,蔡伦改进了造纸术,使抄纸法成为后来传统造纸术的主流。

图1 甘肃金塔县肩水金关遗址出土的西汉纸

(作者摄于2019年国家博物馆“丝路孔道——甘肃文物菁华展”)

一些人接受不了蔡伦不是纸的发明者这一事实,这是个人情绪问题,不是历史问题。但蔡伦作为造纸史上的伟大改进者,其功绩无人能抹杀,用潘吉星先生的话说是:“首先蔡伦组织生产了大批优质麻纸献于朝廷,利用官方力量加以推广;其次,蔡伦倡导生产了楮皮纸,突破了以木本韧皮纤维造纸的技术,扩充了造纸原料,推动了造纸术的发展。”蔡伦时任尚方令,掌管宫中器用制造,由他组织改进、推广造纸术,舍他其谁?

公元2世纪到5世纪,我国的纸与造纸术先后传到越南、日本、朝鲜,8世纪传到中亚,12世纪经阿拉伯传入欧洲。潘先生经过细致考证,绘有一传播路线图(图2),不妨一览。

图2 中国造纸技术外传示意图(潘吉星绘)

印刷术

提到印刷术,不得不先澄清另一个容易引起混淆的概念——活字印刷术。在机器印刷术之前,最早出现是雕版印刷术,然后发明了活字印刷术,它们都是传统印刷术,并且都发源于我国。只不过在我国古代,雕版印刷术占了主流,原因后面分析。

关于雕版印刷术发明的时间,学界已经将早年的争论收敛、聚焦到了唐代,这点应该没什么疑问。只是唐代时间太长,究竟在哪一段,学界仍持有不同看法。导致这种现象的原因主要是对早期一些没有出土纪年的印刷品年代判定存有争议。

存有争议的姑且不提,那就提下迄今最早刻有完整年款的雕版印刷品,即1907年在敦煌发现并被斯坦因掠去英国的《金刚般若波罗蜜经》(简称《金刚经》,图3),现藏于大英图书馆。原卷长487.7厘米、高24.4厘米,6块雕版印刷文字,另加卷首一张“释迦说法图”,共7个印张粘连而成。卷末刻印有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”题字,也即刊行于868年。该印刷品雕刻刀法纯熟、用墨均匀,是雕版印刷技术成熟后的作品。

图3 大英图书馆藏《金刚经》局部(图片来自网络)

雕版印刷术的发明与印度传入的佛教有密切关系,故在唐代,雕版印刷品主要是佛经,同时也开始向民间扩散,比如日常所用历书、阴阳杂记等。到了五代时,后唐宰相冯道主持用雕版印刷儒家经典《九经》。从此,雕版印刷术大行其道,到了宋代达到鼎盛。

活字印刷术正是在雕版印刷术繁盛的宋代出现的。雕版印刷术有两个突出问题:首先是工效低,一套书版只能印一种书;若印另一本,就需要重新制版。其次是由于是整版印刷,若印版某处出现差错,则该整版即报废。针对后者,在北宋毕昇发明泥活字之前,已经在官契的印版上出现了某种雕版印刷与活字印刷结合的技术。也即是说,对一些仅需做少数文字变更的公文“灵活处理”,在原木版刻上凹槽,然后刻印变更的“木活字”,随机变更。

这种修补性的“木活字”技术严格说还不能算真正的活字印刷,但这种思路反映了变革雕版印刷术的一个方向。北宋庆历年间(1041-1048年)平民毕昇创制的泥活字应运而生了,他的事迹被沈括较详细地记载到了《梦溪笔谈》中。

《梦溪笔谈》记载毕昇创制泥活字一事,就工艺流程而言,已相当完备,制字、置范、排版、固版、印刷、拆版、贮字、工效等一应俱全。甚至毕昇去世后那些活字还被沈括的侄辈收藏。青史昭昭,毕昇可因此名扬后世也。

再接着前面说木活字,就木活字的存世本而言,1991年在宁夏贺兰县发现一西夏文活字印本,年代为12世纪下半叶。这也是迄今最早的木活字印刷品。木活字技术的完整文献记载,首见于元代王祯《农书》。当时王祯任(今安徽)旌德县令,用木活字试印了6万多字的《旌德县志》(惜今未存),效率还不错,不到一个月便印了100本,时间大致在13世纪末。活字印刷有一个弊端,因为汉字众多,捡字排版比较麻烦,王祯为此还发明了两个便于捡字的转轮,算是在工艺流程上的一大创举。

下面谈下金属活字的问题,许多学者,特别是潘吉星先生做了大量考证工作,基于目前各方所陈事实,比较客观的结论是:我国发明了金属活字印刷术,铜活字在朝鲜半岛得到发扬光大,欧洲古登堡的铅活字改变了世界。

最后解释一个吊诡的问题,为何在宋代已经发明了活字印刷术,但后来在传统印刷技术中始终并未占主流?主要原因大致有二:首先对于官方印书行为而言,多是儒家经典,用时髦的话说算古代的“长销书”,雕刻一套版至少在较长时间内可以“一劳永逸”,无刻活字及排版之费工、费时;对小的书肆作坊而言,每次印数不多,雕版较活字也有随用随取之便。其次是活字印刷技术本身,由于我们的汉字系统,制作一套活字成本不菲(包括备用重复的常用字),还有对排版、捡字人员有较高要求,而雕版印刷无此担心,即使雕版工匠不识一字也可胜任工作。

火药

关于我国发明火药的事实,长期以来有两种戏谑。一种源自鲁迅的话,他在《电的利弊》说道,“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它来做爆竹敬神。”鲁迅先生警醒国人之意良好,却与事实相违。我们固然用火药来做烟花爆竹,但首次把火药用于军事御敌,也是我们的发明。他的前半句也有问题,因为用火药制造子弹,不是我们发明的黑火药,而是西方18世纪发明黄火药的产物。这正好引出要讨论的另一种戏谑,究竟是黑火药还是黄火药改变了世界?其实这个问题就像问,究竟是火柴的发明伟大还是打火机的发明伟大,抑或究竟是计算尺还是计算机伟大一样。看来还是有必要就黑火药与黄火药做些澄清。

我们一般所说的火药是以硝石、硫磺和木炭(或其他易碳化的有机物)按照一定比例配合的混合物。因其点火后迅速爆炸生成黑色烟焰,故也称为黑火药。在现代火药(即下面谈的黄火药)发明之前,黑火药是世界上唯一的火药和炸药,曾经发挥过起爆药、发射药和猛炸药三重作用,不仅用于军事作战,还用于工程爆破。

黄火药,严格说应叫黄色炸药,发端于19世纪。1771年,英国一位化学家用化学方法合成了苦味酸(三硝基苯酚),但最初只是作为黄色染料,并未发现其爆炸性能。直到1885年才由一位法国化学家用于填装炮弹,称为黄色炸药。后来发展的TNT以及二战后的高性能混合炸药等,均是黄色炸药的发展。

下面谈我国古代火药的发明,它与炼丹术有密切关系,发端于炼丹方士的“伏火法”。军事科学院火器史专家王兆春指出“伏火”主要有三个意图:一是“杀毒”,即用火烘烩的方法,消减某些药物的固有毒性;二是制伏某些药物受热后易于挥发逃逸的品性;三是驯伏某些合炼药物的爆炸性。学界普遍认为,至晚于9世纪,在炼丹方士的“伏火法”中最早出现了火药配方。

成书于唐宪宗元和三年(808年)的《太上圣祖金丹秘诀》“伏火矾法”明确记载了硫二两、硝二两、马兜铃(遇明火碳化)三钱半的火药配方。到了10世纪后半叶,即五代到北宋初,火药已经用于军事,《宋史》多处记载有这一时期出现的火器,如火箭、火球、火蒺藜等。宋仁宗天圣元年(1023年),京城汴京已有专门生产火药的“火药作(坊)”,“火药”一词从此诞生。1044年,《武经总要》首次记载了三个军用火药配方:毒药烟球方、火砲火药方和蒺藜火球方。这时的火药配方含硫量偏高、含炭量偏低,加上有植物油的混入,整体呈膏状,发挥的主要作用是燃烧或者说纵火,还无法作发射药。

图4 《武经总要》中的“蒺藜火球”和“引火球”

到了南宋绍兴二年(1132年),陈规守德安(今湖北安陆)时使用了“长竹竿火枪”,这是一种手持式火焰喷射器。到了1259年,宋军使用了可发弹丸的突火枪,这是一种管形射击火器,火药兼有燃烧和发射的功能。13世纪末,元朝军队使用了金属管形火器——火铳。现存最早有明确纪年的火铳是现藏内蒙古蒙元文化博物馆的元大德二年(1298年)铜碗口铳。14世纪时,明朝军队还造出了铸铁火炮,比如山西博物院藏的明洪武十年(1377年)铸铁火炮。

关于我国火药及火器技术的外传路线图,潘吉星先生绘有一图(图5,以备一览)。

图5 中国火药及火器技术外传示意图(潘吉星绘)

指南针

爱因斯坦在他晚年的一篇自述中谈到,当他4-5岁时,父亲给他一个罗盘,指南针准确的运行方式十分奇特,令他感到震惊。这次经历给他的印象持久而深刻,一直到晚年还萦绕在他的脑际。在“四大发明”中,指南针或许关注度最大,一方面是公众对这种奇妙事物的好奇心,一方面是学界在指南针研究方面还留有许多想象空间。

好奇心加上想象力,便围绕指南针演绎出众多版本的坊间流言,其中最集中的关键词,应该是“司南”。除了不谙事的孩童外,“司南”在中国的知名度非常高,一把磁石勺转动在光滑的标有方位的方形铜板(栻盘)上。这一形象已经深入人心,电视上、报纸上、网络上、教科书上,频频出镜。“司南”到底能不能指南?它到底靠谱不?

“司南”最早出现在战国末期《韩非子》中,有一句“先王立司南以端朝夕。”意思很明确,国君是靠司南定方位的。怎么定呢?东汉王充《论衡》有记载,“司南之杓,投之于地,其柢指南。”这句话,学界可没少花气力,文字学、训诂学、版本学、模拟复原试验等等,近几年终于有了比较大的突破。

中科院自然科学史研究所黄兴副研究员在国家博物馆王振铎先生的司南复原方案基础上,做了细致的实证研究,支持了王振铎的“磁石勺”复原方案,而且这种方案是以磁石为材料的各类指向器中最佳设计方案。黄兴还指出,在秦汉时,司南甚至不用置于光滑的栻盘上,在平整光滑的普通地面便可有效指南。这相当于修订、简化了王振铎的复原方案。由此可认为,司南这事靠谱的可能性太大了(关键是磁石勺是不是就是司南,笔者持乐观态度)。

在晚唐段成式(803年-863年)的《酉阳杂俎》中,明确记载了游行时携带的磁石、磁针,磁针使用采用的是水浮式。到了宋初,有关指南针的文献史料不约而同地出现,重要的有:首先是王伋注《管氏地理指蒙》,注文一首诗中同时提到了磁针和磁偏角。王伋是当时颇有名气的一名堪舆师,也即风水先生,作注的年代应是11世纪上半叶。其次是天文学家、堪舆师杨惟德1041年完成的《茔原总录》,也记载了磁针和磁偏角。最后是《武经总要》记载了人工磁化的“指南鱼”。很快,另一种人工磁化技术出现在了沈括的《梦溪笔谈》中,“以磁石磨针锋”,并记载了四种磁针的安置方法,还提到了磁偏角。

世界上有关指南针用于航海的最早记载,首现于北宋朱彧《萍州可谈》(1119年),“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针。” 早期航海用的水罗盘,就是在瓷碗或瓷盘外周绘制一圈方位或套接一个带有方位的圆圈,这便是针碗。以图6现藏旅顺博物馆的这件元代针碗为例,使用时,先在碗内注水,放入一根穿在浮漂上的磁针,然后将碗底“王”字中是竖线对准船身中心线,如船身转向,则磁针与竖线之间的夹角便会变化,根据刻度,便可指示方向。

图6 元代针碗

(旅顺博物馆藏,作者摄于2018年国家博物馆“无问西东——从丝绸之路到文物复兴”展)

旱罗盘也发明于我国。1985年考古工作者在江西临川一1198年入葬的南宋墓中发掘出了一式两件张仙人俑。该俑手持一罗盘,学界认定这是一种轴支撑结构的旱罗盘。2013年,宁波中国港口博物馆征集到一件南宋持罗盘俑(图7),该罗盘与临川出土的形式、结构类似。

图7 南宋执罗盘陶俑

(宁波中国港口博物馆藏,作者摄于2018年国家博物馆“无问西东——从丝绸之路到文物复兴”展)

结语

近年来,科学技术史学界的诸多学者重新梳理、总结我国古代的科学技术遗产,助力我国古代科技文明的传播和普及,做了积极尝试。相关历史学者有责任和义务继续就我国古代重要的科技发明创造做些力所能及的普及和澄清工作。唯有如此,公众和社会舆论就相关问题的评判才能远离低层次的混乱,而趋向客观。

来源: 中国科学院自然科学史研究所

他们这样回答中国古代科技“有什么”“是什么”和“为什么”

■张柏春

中国古代科技蕴含着中华民族的创新精神和工匠精神,这些精神都值得当代人大力弘扬。对中国科技传统的研究兴起于20世纪,中外学者为此作出了开创性贡献。

今年是刘仙洲(1890~1975)诞辰130周年、李约瑟(Joseph Needham, 1900~1995)诞辰120周年和王振铎(1911~1992)诞辰109周年。笔者谨撰小文,纪念这三位中国机械史学科的创建者。

刘仙洲:

有就是有,没有就是没有

机械工程教授刘仙洲参照现代机械工程学科框架,率先发现了文献和文物所反映的古代机械技术。

1935年清华大学刊印了他的拓荒之作——《中国机械工程史料》。该书分为11个部分,即普通用具、车、船、农业机械、灌溉机械、纺织机械、兵工、燃料、计时器、雕版印刷、杂项和西洋输入之机械学,勾画了古代机械史的大致范围。

1935年之后,刘仙洲一边搜集和整理史料,一边做专题研究,发表了关于原动力、传动机构、计时器、独轮车等方面的专题研究论文。

1956年2月中国科学院召开关于科技史研究十二年规划的座谈会,刘仙洲和袁翰青等专家在会上主张把科技史建设成一门学科。

经过二十几年的积累,刘仙洲写出一部中国古代机械史,即《中国机械工程发明史》(第一编),此书在1962年由科学出版社正式出版。

这部书以机械学的学理为主线,重点阐述了中国古代在简单机械、原动力、传动机构等方面的“发明”,构建了中国机械史学科的基本框架。

刘仙洲在“绪论”中强调:“我们应当根据现有的科学技术知识,实事求是地依据充分的证据,把我国历代劳动人民的发明创造分别地整理出来。有就是有,没有就是没有。早就是早,晚就是晚。”

王振铎:复原出标志性的古代发明创造

文博学家和科技史学家王振铎从20世纪30年代起,精心解读有关古机械的文献记载,并与考古发现相互印证,对古机械和相关技术进行了系列的专题研究。

他先后为中国历史博物馆复原了几十种古代发明,其中司南、指南车、记里鼓车、鼓风器、地动仪和水运仪象台等复原在社会上产生了广泛而持久的影响,也为后来学术界继续复原水运仪象台等机械奠定了坚实基础。

1953年,王振铎复原的司南、地动仪、记里鼓车等被中国人民邮政纳入到“伟大祖国”邮票中。如今,他复原的司南几乎成为中国古代发明创造的标志性图案。

王振铎的复原及相关论文是科技史专题研究的典范。他将自己撰写的“指南车记里鼓车之考证及模制”“司南指南针与罗经盘”“汉代冶铁鼓风机的复原”“张衡候风地动仪的复原研究”和“宋代水运仪象台的复原”等文章汇编为《科技考古论丛》,于1985年出版。

这些论文反映了王振铎的深厚学术功力和严谨治学方法,值得后学们学习和仿效。

李约瑟:将中国科学技术置于世界文明史中

生物化学家和科技史学家李约瑟被誉为“揭开中国神秘面纱的人”。他将中国科学技术置于世界文明史中加以考察,书写“联系的历史”,包括为欧洲科学技术寻找东方来源。他与合作者从中文文献或考古资料中发现了“被中香炉”、胸带式系驾法等中国发明,在对某些发明的辨识方面,超过了其他学者。例如,他指认水运仪象台的“天衡机构”是世界上最早的机械钟擒纵机构。

在王铃的协助下,李约瑟写出《中国科学技术史》(SCC)的机械工程分册。这部1965年出版的著作的篇幅几乎是刘仙洲《中国机械工程发明史》的9倍,其中关于工匠、制造工艺及相关材料的内容是刘仙洲书中较少涉及的。李约瑟在书中引用大量的中文和西文资料,通过微观考证与宏观叙事,阐释中国机械工程的全貌。

与当时的中国学者相比,李约瑟的优势是跨文化的学术视野和对西方知识传统的了解。他偏好的叙事方式是:从欧洲技术谈起,然后转向西亚、中亚等地区,再追踪到中国,探讨知识的起源和可能的传播情况,有时采用“激发传播”等概念解释知识的互动。尤其特别的是,他以英文出版论著,起到了“让世界了解中国”的巨大作用。

刘仙洲、李约瑟和王振铎所做的工作具有互补性,分别解决了诸如“有什么”“是什么”和“为什么”等许多学术问题。王振铎在复原古机械过程中吸收了刘仙洲的一些研究成果。李约瑟引用了刘仙洲和王振铎的论著。1956年,刘仙洲在意大利召开的第八届国际科学史大会上宣读了“我国古代在计时器方面的发明”一文,并与李约瑟当面进行了深入交流。

学术原创往往是不完善的。例如,刘仙洲在《中国机械工程发明史》中的个别插图标错了文献出处,王振铎复原的水运仪象台未必能完全正常运转,李约瑟有时候大胆假设有余、小心求证不足。不过,瑕不掩瑜,他们把握学术问题的能力和所做研究的水平不是一般学者能够达到的。

今天,我们应当认真思考如何传承刘仙洲、李约瑟和王振铎等先贤的学术遗产,开创学术研究的未来。

(作者系中国科学院自然科学史研究所所长)

来源: 《中国科学报》

相关问答

中国科技发展史时间轴?

1、古代夏商周时期奠定了中国科学技术的雏形。这时中国进入了青铜时代,青铜器的铸造冶炼技术非常高超。这时也出现了原始的瓷器。到了秦汉时期,随着封建制的...

杨振宁说中国的科技史一塌糊涂,对此你怎么看?怎样才能写好中国科技史呢?

有杨振宁先生坐镇主场,中国科学界的影响力也会有不少的提升,吸引更多的人才来中国发展,助力中华民族伟大复兴梦想实现而奋斗!至于怎么才能写好中国的科技史...

英国著名中国科技史专家李约瑟曾说:“每当人们在中国文献中...

[最佳回答](1)成就:毕升发明活字印刷术,指南针应用于航海事业,火药在军事上广泛使用。(3分)影响:中国:促进航海事业和对外贸易的发展。世界:促进了欧洲封...

中国有那些著名书籍?

[最佳回答]这些书都有白话文本。论语--第一部语录体典籍昭明文选--第一部诗文选集玉台新咏--第一部专录妇女题材作的诗集徐霞客洲记--古代游记第一书古...

中国科学史中最卓越的人物是谁?

物理学家杨振宁、生物医药学家屠呦呦。杨振宁教授是首次获得诺贝尔科学奖的两位中国科学家之一,他在场论、统计力学、粒子物理、凝聚态物理学等科学领域里具有1...

袁隆平在中国科技史的地位可以和钱学森,邓稼先平等或超越吗?

袁隆平、钱学森、邓稼先谁在中国科学史上的地位更高?科学无领域之分,袁隆平与钱学森、邓稼先两人分属于不同的领域,钱学森邓稼先两位科学家是在中国的军工领...

李约瑟在《中华文明科学史》中说道:“中国之所未能发展出现...

[最佳回答]材料的主旨是认为“万般皆下品,唯有读书高”的社会文化才是造成中国现代科技落后的主要原因,故D正确;并不是儒家思想重人伦不重实用、缺乏逻辑推论...

【阅读下列材料材料一世界著名科技史专家李约瑟博士曾经列举...

[最佳回答](1)据所学知,西汉前期,中国已经有了纸,105年东汉蔡伦改进造纸术,造纸术的发明与改进,是书写材料的一次伟大革命,它大便利了文化事业的传播,促进了世...

但结果出人意料,真正编了一部最经典的中国_作业帮

[最佳回答]我们国家的科学发展只是在一些方面有进展本身科学就没有一个完整的体系,如我们关心天文地理,故这两方面有很大的进步,像天文历法,水经注地震仪...

中国古代天文学在世界处于领先地位,创造出很多科技史的奇...

[最佳回答]B本题考查中华文化的特征。中国古代天文学在世界处于领先地位,创造出很多科技史的奇迹,体现了中华文化的博大精深,故选B。B本题考查中华文化的特...